Fokus und Ausblick - Bauwende jetzt!

Wir wollen Planen und Bauen mit Rücksicht auf Klima-, Ressourcen-, Bodenschutz und Partizipation. Grundlage ist dabei das 3-Säulenmodell zur Nachhaltigkeit, das wir in einem ganzheitlich und ausgewogenen Ansatz von Ökologie, Ökonomie und soziokulturellen Belangen betrachten. Wir denken in Kreisläufen und setzen uns das Ziel, mit resilienten und baukulturell starken Strategien die Bauwende im Bereich Stadtplanung, Architektur, Innenarchitektur und Landschaftsarchitektur voranzutreiben. Sanieren und die Entwicklung von Bestandsstrukturen gehen dabei vor Neubau.

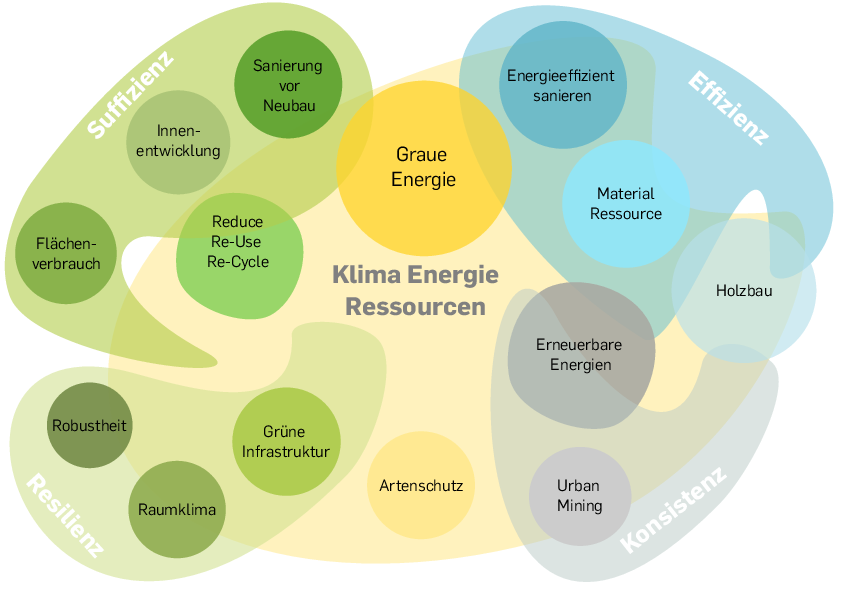

Themenfeld Klima Energie Ressourcen

Die Begriffe Klima, Energie und Ressourcen stehen im Zentrum des Themenfeldes, das zur Zeit im Fokus des Arbeitskreises Nachhaltiges Planen und Bauen in der Architektenkammer Berlin liegt. Die Begriffswolke soll zur Diskussion und zum Weiterdenken einladen.

Die Begriffe geben gedankliche Anregungen für Planerinnen und Planer aber auch für Auftraggebende.

Strategien

Eine Reihe von Ideen, Ansätzen und Begriffen bestimmen den aktuellen Diskurs zum nachhaltigen Bauen und Planen. Der Arbeitskreis Nachhaltiges Bauen der Architektenkammer Berlin hat die wichtigsten davon zusammengetragen. Die Sammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, liefert aber wertvolle Anknüpfungspunkte für weitere Debatten.

Die Grafik ordnet diesen Begriffen vier Leitstrategien der Nachhaltigkeit zu: Suffizienz, Effizienz, Resilienz und Konsistenz. Wer den Verbrauch von Ressourcen ernsthaft vermindern will, muss alle vier gleichermaßen berücksichtigen. Sie greifen so stark ineinander, dass auch die Zuordnung der Begriffe nur annährnder Natur und keinesfalls zwingend ist.

Suffizienz (im Sinne von Genügsamkeit, Selbstbescheidung) meint eine Reduktion der Bedürfnisse, sodass am Ende weniger produziert werden muss. Suffizienz kann einerseits als Verzicht aufgefasst werden. Sie kann aber auch als Reduktion auf das Wesentliche verstanden werden: materiellen Ballast abwerfen, um die Lebensqualität zu erhöhen. In der technischen Umsetzung ist das der einfachste Weg. Er steht aber dem Wachstumsdenken der gegenwärtigen Ökonomie entgegen und verlangt deshalb einen tiefgehenden gesellschaftlichen Paradigmenwandel.

Aspekte der Suffizienz im nachhaltigen Planen und Bauen sind die Beschränkung auf das Notwendige, ein Reduzieren der Wohnfläche pro Person und ein geringerer Flächenverbrauch durch Innenentwicklung.

Effizienz ist allgemein bekannt. Es geht darum, aus weniger mehr zu machen oder anders gesagt: mit kleinerem Input größeren Output zu liefern.

Aspekte der Effizienz im nachhaltigen Planen und Bauen sind: energetisch sinnvolle Bauweisen, materialminimierte Tragwerke, einfache und variabel einsetzbare Konstruktionen und ein verdichtetes, weniger raumgreifendes Wohnen, um öffentliche Infrastrukturen optimal auszulasten.

Resilienz (im Sinne von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsvermögen) umfasst Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit, aber auch die Fähigkeit, sich neuen Lebensbedingungen – beispielsweise aufgrund des Klimawandels – anzupassen. Gebäude etwa sollen besser auf Wetterunregelmäßigkeiten und andere unerwartete Ereignisse reagieren können.

Aspekte der Resilienz im nachhaltigen Planen und Bauen sind ein gezieltes Regenwassermanagement (auch als Überflutungsvorsorge), Hochwasserschutz, der Schutz von Innenräumen vor zu großer Hitze sowie die Langlebigkeit von Produkten (und damit von Bauwerken).

Konsistenz (im Sinne von Schlüssigkeit ) beschreibt eine Produktionsweise, deren Ziel geschlossene Materialkreisläufe sind. Dahinter steht die Grundidee einer Kreislaufwirtschaft, in der es keinen Abfall mehr gibt, sondern nur noch Produkte. Auch der Einsatz erneuerbarer Energien gehört dazu. Wichtige Aspekte sind neben der Kreislaufwirtschaft und dem Einsatz regenerativer Energien auch ein schadstoffarmes Bauen, das einer Wiederverwendung nicht im Wege steht, sowie die Dekontamination und Wiederverwendung schadstoffbelasteter Flächen (Brownfield-Recycling).

Zur Wortendung der vier Strategien

Effizienz, Konsistenz, Suffizienz und Resilienz sind im aktuellen Diskurs zum nachhaltigen Bauen nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Englischen entlehnt (efficiency, consistency, sufficiency und resilience) – und haben bei der (Rück-)übersetzung teils die Bedeutungsnuancen des Englischen angenommen.

Gutes Beispiel ist Konsistenz: Das Wort bezeichnete, als es im 18. Jahrhundert erstmals im Deutschen als Abstraktbildung zum lateinischen Lehnwort consistens auftauchte, erst einmal nicht (wie heute im Englischen) „gedankliche Kohärenz/Schlüssigkeit/Folgerichtigkeit“, sondern den Grad der Festigkeit (oder des Zusammenhangs) eines Stoffs. („Schlagen Sie das Eiweiß, bis der Schaum die Konsistenz eines Milkshakes hat.“) Nebenbei: consistentia als Substantiv existiert im klassischen Latein gar nicht. Das Wort taucht erst im Mittellatein (um das Jahr 1.000) auf und hat dort dieselbe Bedeutung wie heute im Deutschen (Verweis auf den Grad der Festigkeit oder Flüssigkeit). Im Englischen wird aus dem semantisch etwas anders belegten Adjektiv consistent viel später die Substantivierung consistency mit der Bedeutung „Schlüssigkeit“ abgeleitet. Die in diesen Webtexten gemeinte Spezialbedeutung (Ökoeffektivität, Nebeneinander/Vereinbarkeit von Natur und Technik) ist eine dritte semantische Variante. Sie wurde erst 2002 mit Veröffentlichung des (im Original englischen) Buchs Cradle to Cradle von Braungart/McDonough eingeführt.

Das -enz ist bei diesen vier Substantiven (und speziell in ihrer Verwendung im Nachhaltigkeitsdiskurs) viel eher ein doppeltes Lehnsuffix (aus der lateinischen Substantivbildung in die englische Substantivbildung und von da wiederum ins Deutsche übernommen), das bestenfalls auf die nachhaltige Bedeutung von Wilhelm dem Eroberer verweist.

Der normannischen Invasion von 1066 ist es nämlich zu verdanken, dass sich das Englische zu einer Sprache mit teils germanischen, teils romanischen Wurzeln entwickelt hat. Dabei galten die romanisch verwurzelten Begriffe immer als die elaborierteren. Deshalb fallen in der englischen Wissenschaftssprache und in allen dortigen Fachsprachen die Anteile der Worte romanischen Ursprungs durchweg sehr viel höher aus als im allgemeinen Sprachgebrauch. Romanische Begriffe – so war lange der Glaube in England – wirken einfach viel gebildeter.

Graue Energie

Als graue Energie wird der kumulierte Aufwand an nicht erneuerbarer Primärenergie bezeichnet, der nötig ist, um einen Baustoff herzustellen und später zu entsorgen. Berücksichtigt werden alle vorgelagerten Prozesse – vom Rohstoffabbau über Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse – und die Entsorgung inklusive der dazu notwendigen Transporte und Hilfsmittel.

Der Anteil grauer Energie, der in einem Gebäude steckt, wird heute in einer Ökobilanz nachgewiesen – und zwar für alle Lebensphasen vom Bau über die Entsorgung bis zur Wiederverwertung. Die dafür nötigen Kenngrößen eines Baustoffs finden sich in seiner Umweltproduktdeklaration (EPD-Steckbrief).

Die graue Energie fällt umso stärker ins Gewicht, je weniger Energie ein Gebäude im Betrieb verbraucht. Bei zeitgemäßen Gebäuden liegt der Anteil am Gesamtenergiebedarf, der auf ihren Bau entfällt, bei 50 Prozent. Anders gesagt: Die im Bauwerk verbaute graue Energie ist etwa so groß wie die gesamte Energie, die über die Lebensdauer des Gebäudes hinweg für seinen Betrieb nötig ist.

Graue Energie einzusparen, ist damit ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz. Dafür gilt es, der Nutzung und Anpassung vorhandener Bauten den Vorzug vor dem Neubau zu geben. Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und Recyclingbaustoffe verlangen in Herstellung und Entsorgung einen weit geringeren Energieaufwand als herkömmliche. Auch wo Baustoffe wiederverwendet werden, wird die einst für ihre Produktion verbrauchte Energie besser ausgenutzt.

Künftige Gesetze und Förderprogramme sollten die Bedeutung grauer Energie stärker berücksichtigen. So könnte ein überarbeitetes Gebäudeenergiegesetz (GEG) für alle Neubaumaßnahmen einen maximalen Anteil grauer Energie festschreiben. Auch über Förderprogramme der KfW ließe sich eine rasche Reduktion der grauen Energie und damit ein umfassenderer Klimaschutz im Gebäude- und Industriesektor unterstützen.

Energetische Sanierung

Werden an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt, die dessen Energiebedarf senken, spricht man von energetischer Sanierung. Damit sinkt nicht nur der Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung und Belüftung. Auch der CO2-Ausstoß verringert sich, und die für den Bau einst aufgewandte graue Energie wird besser genutzt. All das macht die energetische Sanierung zu einem guten Weg zu nachhaltigeren Gebäuden.

Der Umfang einer energetischen Sanierung kann sehr unterschiedlich ausfallen. Maßnahmen wie das Dämmen von Fassaden, Kellern und Dächern, der Austausch von Fenstern, das Ergänzen sommerlichen Wärmeschutzes oder die Modernisierung von Heiz- und Lüftungsanlagen lassen sich in einem Rutsch,

schrittweise oder einzeln realisieren. Am wirtschaftlichsten ist eine energetische Sanierung, wenn sie mit ohnehin anstehenden Instandsetzungen kombiniert wird. Welche Energieeinsparungen sich erzielen lassen, hängt immer vom Ausgangszustand und von Art und Umfang der gewählten Maßnahmen ab.

Die Mindestanforderungen an Gebäudeteile und Gebäudeenergiebedarf sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Dieses Gesetz ist technologieoffen; es schreibt lediglich den maximalen Energiebedarf, nicht aber einen bestimmten Weg dahin vor. Wer ein Gebäude auf ein besseres energetisches Niveau heben will, kann dazu aber auf staatliche Förderprogramme zurückgreifen. Mittlerweile gehören auch Fassaden- und Dachbegrünung zu den geförderten Maßnahmen.

Eine Sanierungspflicht besteht in Deutschland nicht. Ohne energetische Sanierung des Gebäudebestands werden sich die politischen Ziele aber nicht erreicht lassen. Das gilt insbesondere für das Ziel eines klima- und das heißt CO2-neutralen Gebäudebestands bis 2050.

Material und Ressourcen

Bei der Wahl der Baustoffe müssen heute die dem Bauen vor- und nachgelagerten Prozesse mitgedacht werden. Ein typischer Neubau hat die Hälfte seines Energieverbrauchs und damit seiner CO2-Emissionen schon verursacht, noch ehe jemand einzieht (graue Energie). Eine vollständige Entkarbonisierung erfordert einen Paradigmenwechsel im Material- und Energieeinsatz auf Baustellen. Dazu gehört auch, Verpackungsmüll auf der Baustelle drastisch zu reduzieren oder ganz zu vermeiden und bei der Beschaffung regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Baustoffe sollten möglichst aus einem Umkreis von 200 Kilometer bezogen werden.

Hightechlösungen werden nicht das wichtigste Werkzeug sein, wenn es um die Klimawirksamkeit von Baustoffen geht. Das Einfache ist letztlich dem Übertechnisierten überlegen. Alle Baustoffe sollten wiederverwendbar oder kompostierbar sein. Statt energieintensiv erzeugter Materialien wie Stahl und Beton sollen in Zukunft natürliche Materialien wie Stein, Lehm (Ziegel) und Holz zum Einsatz kommen. Auch recycelte Materialien aus Altglas, Textilien oder Kunststoffen lassen sich gut integrieren. Ökologische Dämmstoffe und Konstruktionen reduzieren den Energie-, Wasser- und Rohstoffverbrauch und erzeugen ein gesundes und behagliches Raumklima. Die richtigen Baustoffe sorgen zudem für einen langfristigen Werterhalt.

Bei der Entscheidung, welche Baumaterialien für welches Projekt sinnvoll sind, helfen EPD-Steckbriefe. EPD steht für Environmental Product Declaration – zu deutsch: Umweltproduktdeklaration. EPDs enthalten objektive und verifizierte quantitative Informationen, die sich auf den gesamten Lebenszyklus des Bauprodukts beziehen. Deshalb sind EPDs auch eine wichtige Grundlage, um die Nachhaltigkeit von Bauwerken zu bewerten. Sie sind zudem ein gutes Instrument, um den ökologischen Anspruch bestimmter Baumaterialien Bauherren und Bauherrinnen zu vermitteln.

Erneuerbare Energien

Für die Dekarbonisierung im Gebäudesektor ist die Nutzung erneuerbarer Energien entscheidend. Während bei der Stromerzeugung bereits heute ein hoher Anteil des Energiebedarfs aus Wind und Sonne gedeckt wird, dominieren in der Baustofferzeugung und Gebäudetemperierung noch fossile Energieträger. Umweltwärme zu nutzen und auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen, sind hier genauso wesentliche Pfeiler der Energiewende wie die Reduktion von Energieverbrauch und Wärmeverlusten in Herstellung und Gebäudebetrieb.

Weil Angebot wie Nachfrage stark schwanken, sind Speicherung und Transport von Energie und Wärme entscheidend, um die lokal wie zeitlich sehr unterschiedliche Verfügbarkeit der Ressourcen abzupuffern.

Strom kann durch chemische Prozesse wie Batteriespeicher, Power-To-Gas (also die Erzeugung brennbarer Gase durch Elektrolyse) oder Eisenoxidation kurz- und mittelfristig gelagert und transportfähig gemacht werden.

Auch die Wärmeversorgung lässt sich auf rein regenerative Konzepte umstellen. Hier sind – anders als beim Strom – lokal und saisonal orientierte Lösungen wie Erdwärme und -kälte, Abwärmenutzung, saisonale Speicher oder nachwachsende Brennstoffe am effektivsten.

Ein weiterer wichtiger Schritt zu einer künftig CO2-freien Energieversorgung ist es, die Sektoren Gebäude, Verkehr und Gewerbe zu koppeln. Hybride Systeme zum direkten Energieaustausch auf Stadt- und Quartiersebene ebnen den Weg, Synergien zwischen den Sektoren zu nutzen.

Dabei ist eine CO2-Bepreisung, aus deren Erträgen effektive synergetische Systeme und deren Weiterentwicklung gefördert werden, die entscheidende marktwirtschaftliche Basis und Triebfeder der Dekarbonisierung.

Grüne Infrastruktur

Grüne Infrastruktur ist ein Analogiebegriff zur technischen (oder grauen) Infrastruktur, unter die alle Verkehrs-, Ver‐ und Entsorgungssysteme fallen. Gemeint ist das System natürlicher, naturnaher oder für den Naturhaushalt wirksamer Flächen, das die Lebensbedingungen von Mensch und Natur erhält und verbessert. Dazu zählen neben Grünanlagen, Parks und Sportflächen auch Kleingärten und Gemeinschaftsgärten, Alleen, grüne Plätze und Höfe, begrünte Dächer und das vertikale Grün an Fassaden.

Ähnlich der grauen, erbringt auch die grüne Infrastruktur Dienstleistungen – in diesem Fall für das Ökosystem. Der Klimawandel und seine ökologischen und wirtschaftlichen Folgen machen es unverzichtbar, die grüne Infrastruktur zu erhalten, zu stärken und wo immer möglich auszubauen.

Grüne Infrastruktur hat vielfältige Funktionen und wirkt deshalb auf vielerlei Art. Sie verbessert Luft und Mikroklima, weil Pflanzen Staub und Partikel binden und durch ihre Verdunstung kühlen. Grünflächen sind Erholungs- und Ausgleichsräume für die stetig wachsende Bevölkerung der Städte. Sie werden deshalb für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen immer wichtiger. Als Treffpunkt und Ort gemeinschaftlichen Handelns erfüllen sie zudem wertvolle soziale Aufgaben und stiften Identität. Je dichter das Netz einer reichhaltigen grünen Infrastruktur ist, desto größer wird auch die biologische Vielfalt ausfallen. Naturhafte oder natürliche Flächen fördern zudem das Naturerleben der Menschen. Nicht zuletzt ist die grüne Infrastruktur – gestärkt durch ein differenziertes Regenwassermanagement – zentraler Ansatzpunkt für die Klimaanpassung der Städte: Die Kapazität von offenen Böden und Vegetation, Wasser zurückzuhalten, zu speichern und allmählich wieder in natürliche Kreisläufe zurückzuspielen, kommt dem Mikroklima, der Überflutungsvorsorge bei Starkregen, der städtischen Kanalisation und dem Grundwasserhaushalt gleichermaßen zugute.

Aus all diesen Gründen gilt die grüne Infrastruktur als Indikator eines lebenswerten Wohnumfelds – und ist damit sogar zum wirtschaftlichen Standortfaktor avanciert. Vielfältiges Grün in der Stadt ist schon heute ein zugkräftiges Argument in der Bindung und Anwerbung von Arbeitskräften.

Raumklima

Wie behaglich wir uns in Gebäuden fühlen, hängt vom Raumklima ab. Das wird durch viele Parameter bestimmt, die bei der Planung auch Stellschrauben für eine nachhaltige Justierung sein können.

Dazu zählt an erster Stelle die operative (oder empfundene) Raumtemperatur, die sich aus der Lufttemperatur und der Temperaturabstrahlung von Wänden, Decken, Böden und anderen Oberflächen zusammensetzt. Die Oberflächentemperatur wiederum hängt stark vom U-Wert und damit von der Dämmung der Bauteile ab. Eine zu große Asymmetrie zwischen Luft- und Oberflächentemperatur empfinden wir sommers wie winters als unangenehm.

Auch Bekleidung und Aktivität der Anwesenden spielen eine wesentliche Rolle. Räume, in denen sich Menschen aktiv bewegen, kommen mit niedrigeren Temperaturen aus.

Feuchtigkeit ist ein weiterer Parameter. Gegen Feuchtigkeit von außen müssen Räume geschützt werden, doch auch im Raum selbst entsteht Feuchtigkeit – etwa in Form von Wasserdampf, durch die Verdunstung von Pflanzen oder Atem und Perspiration der Nutzerinnen und Nutzer. Dabei gilt: Sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit sind unerwünscht.

Luftwechsel und Luftbewegung spielen ebenfalls eine Rolle. Räume müssen regelmäßig belüftet werden. Nicht nur seit der COVID-19-Pandemie wird häufig die Frage diskutiert, ob die Fenster Lüftung für den Schutz der Gesundheit ausreicht. Gleichzeitig darf der Luftvolumenstrom nicht zu hoch werden. Zum einen trocknet die Luft sonst im Winter stark aus, zum anderen empfinden wir Zugluft als unangenehm. Luftundichtigkeiten stören dabei nicht nur die Behaglichkeit. Sie können auch zu Schäden an der Konstruktion führen.

Eine gute Belichtung, vorzugsweise mit Tageslicht, ist für Räume wichtig. Allerdings müssen Maßnahmen zum sommerlichen Wärmeschutz gewährleisten, dass sich die Räume im Sommer nicht übermäßig erhitzen.

Entscheidend für Behaglichkeit und Raumklima sind schließlich auch Proportionen, Farben und Ausstattung, sowie Größe und Belegungsdichte der Räume. Hier gilt es, den optimalen Weg zwischen unbehaglicher Enge und einem klimaschädlichen, weil zu großen Flächenverbrauch zu finden.

Robustheit

Robustheit ist ein Kernelement der Resilienz. Nicht selten werden beide Begriffe sogar synonym gebraucht. Die Forderung nach Robustheit wird dabei meist als Aufgabe verstanden, Gebäude bei Umbau und Neuplanung so auszulegen, dass sie dauerhaft und zugleich flexibel genug sind, um Änderungen zu bewältigen, wie sie vor allem der Klimawandel mit sich bringt.

Die Frage der Robustheit sollte indes auch dazu anregen zu überlegen, wie sich der zunehmende Anpassungsdruckvermindern lässt, unter dem Gebäude stehen. Anders gesagt: Es gilt, die Aufgabe von zwei Seiten anzugehen und einerseits die Gebäude widerstandsfähiger zu machen, zugleich aber auch die Notwendigkeiten einer Anpassung zu verringern.

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sind kein Selbstzweck. Sie sollen uns vor langen Trockenperioden, Waldbränden, Hochwasser und Überflutungen schützen. Klimaerwärmung bedeutet nämlich keinesfalls einen ewigen Sommer, sondern vor allem mehr extreme Wetterereignisse. Deshalb ist es notwendig, Gebäude nachhaltig zu planen, die CO2-Ziele einzuhalten und bis 2050 eine Klimaneutralität zu erreichen.

Reduce, reuse, recycle

Bauen ist mit einem erheblichen Einsatz von Material und Ressourcen verbunden. Die Baubranche ist – als großer Wirtschaftssektor –für mehr als die Hälfte des Abfallaufkommens in Deutschland verantwortlich. Bauteile weiterzuverwenden (reuse), Baustoffe wiederzuverwerten (recycle) und Materialflüsse mit anderen Wirtschaftszweigen auszutauschen trägt dazu bei, die Abfallmengen zu reduzieren (reduce), Ressourcen zu schonen und die Deponien zu entlasten.

Auf dem Weg zu einem verantwortungsvolleren Konsumverhalten müssen wir überdenken, wie wir bauen. In der Planung muss der gesamte Lebenszyklus von Bauteilen und Baustoffen im Fokus stehen: Lassen sich alle Komponenten sauber voneinander trennen, um ihre Wiederverwendung zu ermöglichen? Noch grundlegender ist eine Neuausrichtung des Bauens nach dem Grundsatz reuse to reduce: Sollten wir also das Weiternutzen eines Gebäudes über seinen ersten Lebenszyklus hinaus in den Vordergrund unserer Planungskultur rücken?

Sanierung vor Neubau

Ist ein Gebäude sanierungswürdig und zukunftsfähig oder sollte es abgerissen und neu gebaut werden? Die Antwort darauf hängt von vielen Aspekten ab – und ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aus Sicht der Ökologie lautet der erste Appell, soviel Bestand wie möglich zu erhalten. Das schont Rohstoffe und die verbaute graue Energie bleibt erhalten. Spätestens seit die Baupreise enorm steigen und Rohstoffe knapp werden, sprechen auch wirtschaftliche Argumente dafür.

Doch mangelnde Qualität der Bausubstanz und funktionelle Grenzen der Grundrisse können die Sanierung infrage stellen. In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden oft Schad- und Gefahrenstoffe wie Asbest und künstliche Mineralfasern (KMF) verbaut. Deshalb wurden in der Vergangenheit vorschnell Gebäude abgerissen, die aus heutiger Sicht wertvoll wären. Der Palast der Republik in Berlin ist ein gutes Beispiel. Technisch ist in den meisten Fällen eine Schadstoffsanierung aber möglich.

Eine weitere Überlegung: Nicht in jedem Bestandsgrundriss lassen sich soziale Aspekte der Nachhaltigkeit realisieren. Barrierefreiheit gehört dazu. Sanitärbereiche in Altbauten sind oft zu eng, Unterrichtsräume in Schulen zu klein und Sicherheitskomponenten können nicht im gleichen Maße eingesetzt werden wie in einem Neubau. Bei denkmalgeschützten Gebäuden, die per se nicht abgerissen werden dürfen, ist eine Sanierung nur bedingt und unter Auflagen möglich.

Eindeutiger Vorteil eines Neubaus ist es, dass solche Einschränkungen wegfallen. Dadurch lassen sich innovative, zukunftsfähige Raumkonzepte verwirklichen und Baukosten, Fristen und Termine sicherer einhalten. Doch auch im Neubau lassen die geltenden Vorschriften keine absolute Planungsfreiheit zu. Außerdem werden primäre Rohstoffe verbaut, was die Ökobilanz des Gebäudes belastet.

Abbruchmaterial zu entsorgen, wird zudem immer schwieriger und teurer. Die Kosten dafür liegen für mache Komponenten im Bereich der Neubeschaffung. Zu bedenken ist auch, dass während der Bauzeit kein Gebäude genutzt werden kann. Dabei dauern Abbruch und Neubau durchaus länger als eine Sanierung. Und im Betrieb sind energetisch sanierte Gebäude in Sachen Energieverbrauch einem Neubau fast ebenbürtig.

Schon diese wenigen Pros und Contras zeigen, wie komplex, aber auch wie wichtig der Entscheidungsprozess ist. Die Faustregel lautet dabei immer: Solange die Bausubstanz nicht ungesund ist, muss es das Ziel sein, sie weiter zu nutzen.

Innenentwicklung

Nicht nur im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 bekennt sich Berlins Stadtentwicklung zur Leipzig Charta und damit zur kompakten europäischen Stadt und zum Vorrang der Innenentwicklung. Kernziele sind verkehrsmindernde Siedlungsstrukturen (mit gemischten Nutzungen und attraktiven Freiräumen) und Chancengerechtigkeit (also die Möglichkeit zu sozialer Teilhabe).

Innenentwicklung ist ein zentraler Baustein, um den Flächenverbrauch zu senken. In der Architektenschaft wird ihr Vorrang leidenschaftlich vertreten. Außerhalb stößt das oft auf wenig Verständnis, weil vielen ein Leben im Grünen die Grundlage einer nachhaltigen Lebensweise zu sein scheint. Aus fachlicher Sicht lässt sich diese Sichtweise allerdings nicht halten. Neben dem hohen Flächenverbrauch etwa von Einfamilienhäusern sprechen eine Reihe weiterer Aspekte der Nachhaltigkeit eher dafür, städtische Räume nachzuverdichten.

Je urbaner wir wohnen, desto geringer ist unser Ressourcenverbrauch pro Kopf. Die Gründe dafür: Infrastruktur wird in der Stadt effizienter genutzt; der Verzicht aufs eigene Auto fällt leichter, und auch unser privater Konsum lässt sich durch Sharingangebote einfacher zurückfahren, ohne die Lebensqualität einzuschränken. Zudem ist in Städten die Wohnfläche pro Kopf meist kleiner – allein schon aufgrund der höheren Kosten pro Quadratmeter. Das trägt entscheidend dazu bei, dass auch der ökologische Fußabdruck von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern deutlich kleiner ausfällt.

Bestehende Siedlungsräume maßvoll zu verdichten, ist daher unumgänglich. Dabei dürfen wir aber die Qualität urbaner wie ländlicher Siedlungen nicht aus dem Auge verlieren.

Flächenverbrauch

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sieht schon seit 2013 vor, den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag zu verringern. 2020 lag dieser Wert bei 52 Hektar pro Tag – nach 120 Hektar täglich im Jahr 2000. Damit hat sich das Anwachsen der Siedlungs- und Verkehrsfläche zwar verlangsamt, doch noch immer gibt es ein erhebliches Flächenwachstum auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen und Naturräume. Das hat vielfältige Konsequenzen, die Reaktionen in unterschiedlichsten Bereichen verlangen.

Jedes Bauprojekt und jede zusätzliche Nutzung schmälern zwangsläufig die Flächen für Natur und Umwelt. Gerade in Ballungsräumen gilt es deshalb, bei der Planung solcher Eingriffe genau abzuwägen, ob die Maßnahme tatsächlich unumgänglich ist oder ob sie sich nicht doch durch Optimierungen im Bestand ersetzen ließe.

Wenn sich Städte in die Peripherie ausbreiten, entsteht mehr Verkehr und es müssen neue Verkehrswege gebaut werden. Nur ein konsequent umgesetzter Vorrang der Innenentwicklung kann diese zusätzlichen Versiegelungen verhindern.

Mehr Baumasse und mehr versiegelte Flächen verändern das Mikro- und Makroklima von Ballungsräumen. Gebäude und befestigte Flächen heizen sich stärker auf und können weniger Wasser speichern. Wo neue Flächennutzungen unumgänglich sind, heißt es deshalb, den Versiegelungsgrad gering zu halten, Ausgleichsgrün zu schaffen und Möglichkeiten zu integrieren, Niederschläge zwischenzuspeichern (Regenwasserpufferung).

Die Nutzfläche pro Kopf nimmt kontinuierlich zu. Auch das führt zu mehr Flächenverbrauch. Dieser Effekt macht Fortschritte in der Energieeffizienz von Gebäuden zum Teil, manchmal sogar vollständig zunichte. Jede Maßnahme für mehr energetische Effizienz sollte daher damit einhergehen, auch die Nutzflächeneffizienz zu optimieren – etwa durch synergetische Nutzungen, gemeinschaftliche Wohnformen oder neue Nutzungscluster.

Das Prinzip „Sanierung vor Neubau“ ist nicht nur mit Blick auf die graue Energie sinnvoll, es führt zwangsläufig auch zu einer geringeren Flächennutzung für Gebäude und Infrastruktur.

In vielen Ballungsräumen liegen heute die Bestandsmieten weit unter denen für Neuvermietungen. Das führt dazu, dass es oft günstiger ist, in einer zu großen Wohnung zu bleiben, statt in eine von angemessener Größe umzuziehen. Fachleute sprechen vom sozialen Paradoxon. Kommunen können also dem Flächenverbrauch entgegenwirken (und die soziale Mischung stärken), indem sie Quartiere gezielt mit kleinen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungen nachverdichten.

Holzbau

Bauten aus Holz haben das Bild unserer Städte lange geprägt. Neben kleinen Wohn- und Einfamilienhäusern wurden landwirtschaftliche Gebäude, Hallenkonstruktionen und Dachstühle immer aus Holz gebaut. Diese Tradition des Bauens mit Holz ist seitens der Holzbaubetriebe ungebrochen – und birgt großes Innovationspotenzial. Seit Jahrzehnten kommen in Holzindustrie und -verarbeitung IT-gesteuerte Fräsen und Sägen zum Einsatz.

Im Wohnungsbau wurde die Renaissance des Holzbaus in den 1970er-Jahren im österreichischen Vorarlberg eingeleitet. Dort gründeten damals Planende und Holzwirtschaft gemeinsam eine Holzbauschule, die zum wirtschaftlichen Erfolg für alle Beteiligten wurde.

Holz kann CO2 speichern. Bäume entziehen es der Atmosphäre. Das eingelagerte CO2 bleibt auch dann gebunden, wenn der Baum gefällt und sein Holz verbaut wird. Wird Wäldern Holz entnommen, entsteht Platz für neue Bäume, die weiteres CO2 einlagern. Parallel werden die Wälder zu resilienteren Mischwäldern umgebaut. Dadurch dürften auf lange Sicht Laubholzarten das Fichtenholz ersetzen, das derzeit meist zum Einsatz kommt.

Holzbau ist ein Beitrag zum Ressourcenschutz. Als nachwachsender Baustoff steht Holz in einer nachhaltigen Forstwirtschaft nahezu unendlich zur Verfügung und kann viele bisher übliche Baustoffe ersetzen. In Europas Wäldern gibt es ausreichend Holz, um die Bauwirtschaft in diesem Sinne umzustellen. Angestrebt wird ein Anteil von 50 Prozent an allen neu zu errichtenden Gebäuden.

Die hohe Vorfertigung im Holzbau sogt für schnellere Montage- und Fertigstellungzeiten als in konventionellen Projekten. Wenn ganze Fassadenelemente vorgefertigt auf die Baustelle geliefert werden, lässt sich im mehrgeschossigen Holzbau sehr schnell eine geschlossenen Gebäudehülle erstellen.

Holz brennt. Im Feuer entwickelt es aber eine Kohlschicht, die den Kern schützt und verhindert, dass Holzelemente im kompletten Querschnitt abbrennen. Die Querschnitte werden deshalb auf Abbrand bemessen. Stahlbeton und Stahl dagegen verändern im Feuer ihre Konsistenz. Das kann zu Verformungen führen. Unter Umständen ist der Holzbau deshalb beständiger als herkömmliche Baustoffe. In den meisten Ländern können Holzhäuser heute bis zu sieben und mehr Geschosse haben.

Holz kann dämmen – gerade in Fassadenkonstruktionen. Damit lassen sich Konstruktion und Isolation in einem Baustoff kombinieren. Wandaufbauten aus Holzwerkstoffen kommen mit weniger Material aus und können deshalb schlanker dimensioniert sein als herkömmliche Konstruktionen.

Artenschutz

Der Flächenverbrauch für neue Siedlungen, die Abnahme naturhafter und natürlicher Flächen, monokulturelle Agrar- und Forstbewirtschaftung und Schadstoffeinträge aus Land- und Fischwirtschaft in Boden und Wasser sind einige der Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Zahl der Tier- und Pflanzenarten weltweit dramatisch zurückgeht – und das seit Jahrzehnten.

Dieser Verlust biologischer Vielfalt sollte eigentlich bis 2010 auf globaler, nationaler und regionaler Ebene entscheidend verringert werden. Das hatten Staats- und Regierungschefs 2002 auf dem Weltgipfel in Johannesburg beschlossen. Ein Bericht der Vereinten Nationen kam 2010 aber zum Ergebnis, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Die Bundesregierung hält weiter an dem Ziel fest, den Trend zumindest zu verlangsamen oder sogar umzukehren.

Schätzungen gehen davon aus, dass es auf der Welt derzeit zwischen 3,6 und 112 Millionen Arten von Pflanzen und Tieren gibt. Beschrieben sind aber erst rund zwei Millionen. „Jährlich sterben weltweit tausendmal mehr Arten aus, als es unter natürlichen Umständen der Fall wäre“, schreibt das Bundesumweltministerium. Allein in Deutschland sind 34.000 Arten vom Aussterben bedroht. Das sind 35 Prozent der heimischen Tier- und 26 Prozent der Pflanzenarten.

Das Ziel, Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft zu erhalten, ist im Bundesnaturschutzgesetz festgeschrieben. Jedes Landschaftsbild ist dabei nicht nur von der Topografie geprägt, sondern auch von der Artenvielfalt mit all ihren Aspekten, wie dem jahreszeitlichen Wandel von Vegetation, Blüten und Farben und saisonalen Aktivitäten der Tiere wie dem Vogelzug oder Tierlauten. All das löst Heimatgefühle aus und gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen.

Auch die Bedeutung von Natur und Umwelt für unsere Seele und Gefühle sollte man nicht unterschätzen. Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren bereichert Naturbeobachtungen, die Teil unserer Erholung sind.

Artenvielfalt ist immer auch genetische Vielfalt. Den Pool an genetischem Material nutzt die Forschung, um neue Pharmazeutika oder resistentere Agrarpflanzen zu entwickeln. Ohne Wildarten ist das nicht möglich. Und nach wie vor kennen wir nicht das ganze Potenzial, das die Flora für die Ernährung der Weltbevölkerung, biotechnische Energiegewinnung oder den Abbau von Umweltverschmutzungen bietet.

Das Funktionieren ökologischer Systeme und damit die Nutz- und Schutzwirkungen von Natur und Landschaft hängen ebenfalls direkt oder indirekt von der biologischen Vielfalt ab. Tiere und Pflanzen lenken Stoffkreisläufe und Energieflüsse, bilden Ökosysteme und halten sie stabil. Jeder Verlust kann zu einem Dominoeffekt führen, der die Umwelt drastisch beeinträchtigt.

Ethische Erwägungen legen es nahe, Arten schon um ihrer selbst Willen zu schützen. Nicht nur der Mensch, auch Pflanzen und Tiere haben ein Recht auf Arterhaltung. Doch es geht um viel mehr: um die Verantwortung für künftige Generationen. Arten auszulöschen ist irreversibel. Das könnte am Ende auch uns Menschen die Lebensgrundlage entziehen.

Urban Mining

Städte sind die Baustofflager der Zukunft. Zwangsläufig wird bald ein immer größerer Anteil der Baustoffe nicht mehr aus natürlichen Quellen gewonnen werden, sondern aus Bauten, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben. Genau das meint der Begriff Urban Mining.

Das Bauwesen ist für mehr als 60 Prozent der rund 400 Millionen Tonnen Abfall verantwortlich, die in Deutschland Jahr für Jahr anfallen. Primäre Rohstoffe zu beschaffen, verursacht nicht nur erhebliche Umweltschäden; es wird auch zu einem immer wichtigeren Kostenfaktor.

Ressourcenknappheit und Klimawandel setzen den Bauschaffenden also schon heute Grenzen. Andererseits besteht ein anhaltender Bedarf an Wohnraum und anderen Gebäuden. Planerinnen und Planer müssen deshalb der Weiterverwertung und mehr noch: der Wiederverwendung von Bauabfällen mehr Aufmerksamkeit schenken.

Voraussetzung für ein künftiges Urban Mining ist der weitgehende Verzicht auf Schadstoffe in Gebäuden, da diese das Wiederverwenden und Verwerten erheblich erschweren. Parallel wird es für eine sortenreine Entnahme immer wichtiger, bauliche Strukturen trennbar zu konstruieren. Dabei darf allerdings die Langlebigkeit nicht der Zerlegbarkeit zum Opfer fallen.

Für diese Zielkonflikte lassen sich in der Zusammenarbeit zwischen Planenden aus Architektur und Bauingenieurwesen Lösungen finden, wenn die Notwendigkeit einmal erkannt wurde.